中国-蒙古生物高分子应用“一带一路”联合实验室成果亮相第40届国际动物遗传学大会

添加时间:2025年07月24日 10:47 来源: 浏览次数:

2025年7月20日至25日,第40届国际动物遗传学大会在韩国大田会议中心隆重举行,为期5天的学术盛宴吸引了来自40多个国家和地区的1000余名动物遗传学领域的杰出科学家、政策制定者、专业人士及学生齐聚一堂,共话学科前沿进展。大会设置20余场科学研讨会,议题覆盖基因编辑、遗传记录、DNA测序等核心技术,以及家畜、家禽、鱼类、伴侣动物的亲子鉴定开发与遗传改良等多元方向;同时展示了500余份科学海报,研究人员在海报旁与参会者深度交流,直观呈现最新研究项目的细节与价值。作为全球顶尖实验室(含大学、研究中心及国际组织)的交流枢纽,大会不仅推动了科学知识的跨域传播,更成为数据共享与实验室标准全球统一化的重要平台。该大会由国际动物遗传学会发起,自1954年学会成立起便每两年举办一届。70余年来,它始终是动物遗传学领域具有关键参考价值的科学标杆。并且作为国际动物遗传学界的高层次学术会议,它持续聚焦农业动物重要经济性状的功能基因组学、进化基因组学等核心课题,为探索科学前沿、促进知识创新及推动成果转化提供了权威交流阵地。

图1 第40届国际动物遗传学大会场地及主会场部分报告

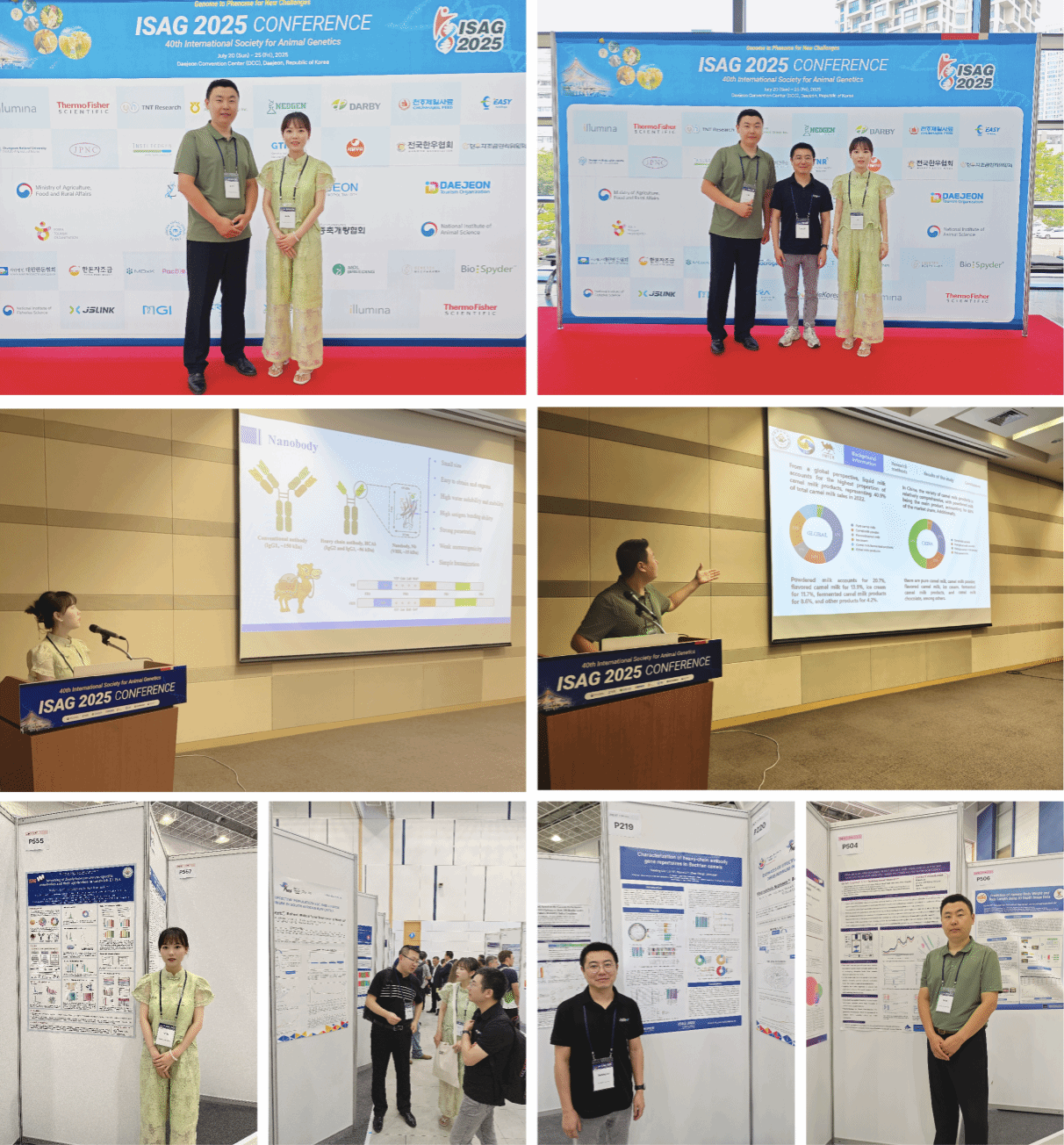

在本次会议中,来自内蒙古农业大学中国-蒙古生物高分子应用 “一带一路” 联合实验室吉日木图教授(联合实验室主任)课题组的苏娜和那琴两位博士研究生,在反刍动物遗传与基因组学分会场分别进行了口头汇报和海报展示。苏娜博士研究生系统分析了双峰驼免疫纳米抗体文库的基因使用特征、全长序列、CDR3序列,以及亲水性位点突变和半胱氨酸位置对文库多样性的贡献,并成功淘选出针对金黄色葡萄球菌的纳米抗体。基于此,构建了无需额外二抗的HRP标记三价纳米抗体检测金黄色葡萄球菌的夹心ELISA,该方法具备快速、灵敏、高效的特点。这不仅深化了对双峰驼纳米抗体文库多样性的认知,更为纳米抗体在食源性致病菌检测领域的推广应用提供了重要参考。那琴博士研究生则采用近红外光谱结合化学计量学的方法,开展驼乳及驼乳粉掺假检测研究。结果表明,通过PCA方法可有效判别不同畜乳、驼乳掺假样品及驼乳粉的品牌产地;经光谱预处理和特征波长提取后建立的PLS定量模型拟合度优异,能精准定量检测驼乳及驼乳粉中掺入的牛乳、羊乳、蛋白粉等物质,为驼乳产业的品质保障提供了有力技术支撑。此外,课题组合作单位广州国家实验室的刘月星副研究员,通过解析双峰驼抗体编码基因的进化特征与结构差异,不仅揭示了骆驼科动物VHH基因的共同起源与分化轨迹,更阐明了双峰驼在抗体可变区序列多样性、非经典半胱氨酸介导的结构可塑性及野生种群基因表达调控等方面的独特适应性进化机制,为理解驼科动物免疫分子的演化创新提供了关键科学视角。

图2 苏娜、那琴两位博士研究生的精彩汇报和Poster展示及刘月星副研究员的Poster展示

在骆驼科动物研究领域,多项成果在本次会议上亮相。美国得克萨斯农工大学团队构建了高质量染色体水平的羊驼参考基因组VicPac4,通过整合多种测序技术,成功解析了基因组中复杂的重复区域,为后续研究奠定了精准的基因组学基础;波兰国家动物生产研究所针对波兰养殖的苏利(Suri)与瓦卡亚(Huacaya)羊驼开展研究,发现两者无明显遗传分化,差异主要源于表型选择,苏利羊驼可能具有更丰富的遗传多样性,而瓦卡亚羊驼虽遗传多样性较高,但近交系数偏高,提示需加强繁育管理以保障种群健康;瑞士伯尔尼大学等机构团队则借助改进后的VicPac4参考基因组,深入探究羊驼毛色与毛型的遗传机制,这项研究不仅深化了对羊驼表型多样性遗传基础的理解,更为驼类色素相关疾病研究、动物福利提升及先天性耳聋风险降低提供了全新的基因组学视角。除驼科动物外,会议还广泛覆盖牛、马、羊等常见家畜的前沿研究,集中呈现并深度探讨了多物种遗传领域的最新成果与技术突破。在品种纯度鉴定方面,研究者通过筛选特异性遗传标记,建立起精准的品种溯源与纯度检测体系,例如针对奶牛不同品系的遗传背景差异,利用高通量基因分型技术可快速识别杂交个体或血统不纯个体,为良种繁育与品种保护提供了科学支撑。在生产性能改良领域,基因编辑技术、分子标记辅助育种等手段的应用显著提升了选育效率:以肉牛为例,通过定位与肌肉生长、脂肪沉积相关的关键基因,结合CRISPR技术进行精准修饰,可在短时间内培育出生长速度快、瘦肉率高的优良品系;针对绵羊,研究者则聚焦羊毛品质相关基因,通过调控基因表达量优化羊毛的细度、强度等指标,有效提升了养殖经济效益。此外,会议还深入探讨了动物基因的结构解析、功能验证及变异机制,例如通过全基因组测序解析马的运动能力相关基因簇,揭示不同品种马在基因结构上的适应性变异;利用转录组学技术研究羊的抗病基因表达模式,阐明病原体入侵时基因的激活与调控机制,为疫病防控提供了新的潜在靶点。

图3 第40届国际动物遗传学大会分会场部分报告

这些跨物种、多维度的研究成果,共同构成了第40届国际动物遗传学大会的核心学术图景。作为汇聚全球智慧、共探遗传前沿的跨地域、跨物种学术盛宴,大会不仅展现了从基础研究到产业应用的全链条创新,更通过统一标准、共享数据、碰撞思想,搭建起全球协作的桥梁,推动动物遗传学从实验室走向田间地头、从理论探索迈向解决实际问题的新阶段。70余年的传承与创新中,这场每两年一次的盛会始终锚定科学前沿与产业需求,既深化了人类对动物遗传多样性的认知,也为畜牧业可持续发展、动物福利提升乃至相关疾病研究提供了坚实的科技支撑,彰显了国际合作在破解全球农业与生态挑战中的核心价值。