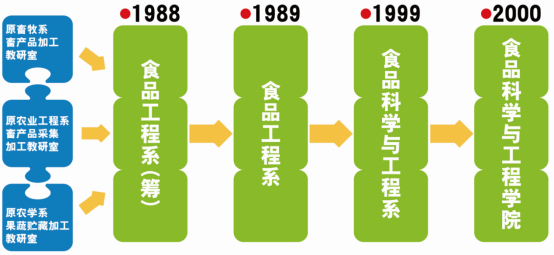

一、历史沿革

二、专业与学科设置

学院下设食品科学与工程、食品质量与安全、包装工程、乳品工程、食品科学与工程(乳业方向)5个专业。其中,“食品科学与工程”专业为国家级一流本科专业建设点、首批国家卓越农林人才教育培养“拔尖创新型”农林人才计划项目试点专业、自治区品牌专业,2022年通过工程教育专业认证,是自治区唯一通过认证的食品科学与工程类专业。“食品质量与安全”和“包装工程”专业均为自治区级一流本科专业建设点。

学院现有“食品科学与工程”一级学科博士学位授权点(博士后流动站)和“食品加工与安全”专业硕士学位授权点。“食品科学与工程”学科为自治区重点学科,并列入自治区“双一流”学科建设行列,在第五轮学科评估中进入全国前20%。

三、师资队伍

学院现有教职工100名,其中教授26名、副教授24名,博士生导师23名,硕士生导师45名,具有博士学位专任教师占比90.24%。专任教师中“长江学者”奖励计划特聘教授2人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家优秀青年科学基金获得者2人,全国先进工作者1人、何梁何利科技创新奖获得者1人、全国创新争先奖获得者1人、国家“百千万人才工程”人选1人、全国农业科研杰出人才1人、享受政府特殊津贴专家3人、国家现代农业体系岗位科学家2人、内蒙古科学技术特别贡献奖1人,内蒙古区杰出人才奖获得者1人,内蒙古五一劳动奖章获得者1人、“草原英才”13人、自治区优秀科技工作者5人、自治区“新世纪321人才工程”人选8人,全国政协委员2人、自治区人大代表1人、自治区政协委员1人。

入选全国专业技术人才先进集体、全国高校黄大年式教师团队、教育部创新团队发展计划、农业农村部杰出人才创新团队发展计划、科技部重点领域创新团队等各1个,自治区草原英才创新团队和高等学校创新团队各3个。

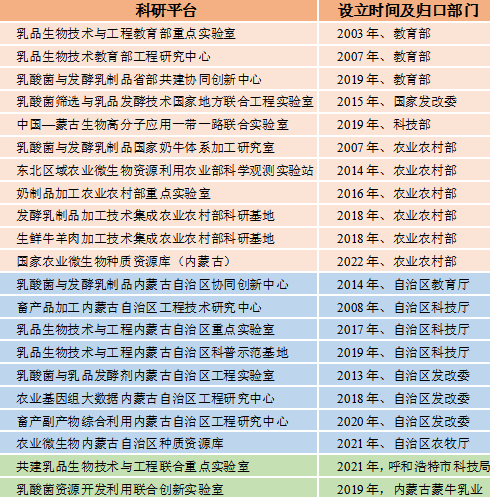

四、科研平台

学院现有用房12000 m2、1000 m2乳品中试车间,仪器设备总值1.5亿元,拥有19个省部级以上科研平台和2个联合实验室。

五、人才培养

目前,学院在校生共计2449人,其中本科生1831人,硕博士研究生618人。学院以本科专业教育和学科建设为基础,建立了本-硕-博人才培养模式。“十三五”以来,获得教育教学改革省部级项目33项;发表教育教学改革论文53篇;获批国家级一流本科课程2项,自治区级一流本科课程4项;出版教材22部;在“挑战杯”“互联网+”“创青春”“CIFST-‘科拓生物杯’益生菌科普知识竞赛”等创新创业赛事中屡获佳绩,获得自治区及以上奖励30项;每年培养400余名本科毕业生、100余名硕士毕业生及10余名博士毕业生,其中本科生读研率最高达30%,获得自治区优秀博士毕业论文11篇、自治区优秀硕士毕业论文22篇。毕业生就业方向广泛,包括事业单位、国有企业、民营企业、基层服务项目、高校、研究所等,大部分毕业生已经成为行业、企业和科研院所的中坚力量,部分毕业生成为全国人大代表、自治区政协委员、国家优青、青年长江学者、自治区“桃李之星”、省级优秀科技工作者等。

六、科学研究

围绕国家重要农畜产品生产基地建设的重大战略任务需求,形成“乳品科学与技术”“肉品科学与技术”“乳酸菌资源开发与利用”和“特色农产品工程”等4个学科研究方向,为产业和区域发展做出积极贡献。

“十三五”以来,,承担科研任务248项,其中纵向科研任务187项,共1.7亿元、横向科研任务61项共3720万元,包括国家重点研发计划6项、国家自然科学基金80项、自治区重大专项3项;在《Nature microbiology》等中科院一区期刊发表论文114篇、EI收录论文234篇;出版专著5部;授权发明专利89项,成果转化3418万元;获得教育部技术发明一等奖、内蒙古科技进步一等奖、吉林省科技进步一等奖、内蒙古青年科技创新奖、神农中华农业科技奖等科技奖励7项。

七、社会服务

学科围绕特色优势,形成了“立足内蒙古、服务西部、面向全国、走向世界”的社会服务格局。在内蒙古、西藏、新疆等地区建立农畜产品加工技术示范点30个,制修订食品安全标准24项,培训牧民5000余人次。牵头组建了由74家企事业单位参与的内蒙古农业大学食品科学与工程产学研董事会,协同承担20项自治区级科研任务,总经费2870万元。“十三五”以来,8株原创性菌株在科拓生物、蒙牛乳业、华润江中、完美公司、三主粮等企业实现科技转化。其中,科拓生物全面吸收转化了益生菌技术成果,于2020年在深交所创业板上市,成为中国益生菌产业“第一股”(股票代码300858)。挂靠本学科的国际学会1个、国家二级和省级学会3个,担任国家和自治区相关机构技术委员会专家29人次;撰写科普图书2套13册,其中“吃出营养吃出健康”系列图书荣获自治区科普图书一等奖。通过自治区科普示范基地、中国益生菌网、益生之源公众号、“亮丽北疆公益科普”行动,惠及50余万人,为建设健康中国的理念付出行动。

八、合作交流

“十三五”以来,学院与中国科学院、中国农科院、江南大学、中国农业大学、大连工业大学、蒙牛乳业、伊利集团、天津食品集团等进行产学研深度合作,联合攻关“卡脖子”技术问题,加快科技成果向现实生产力的转化。创建中国—蒙古生物高分子应用一带一路联合实验室,,承担6次共32个国家207名学员的援外培训项目。招收“食品科学与工程”专业蒙古国国际班,蒙古国硕博士留学生13人,与蒙古国立大学建立本科生联合培养合作协议,获批国家自然科学基金和国家重点研发计划国际合作项目5项。主办“中国乳业科技大会” “中国肉业大会”等15次国际国内学术会议,承办8次企业行业专题培训,为加强食品行业国际交流及校企合作提供平台。